对于艺术家来说,“伴侣”或“爱侣”或许是难以赋予绝对定义的词汇。从奥古斯特·罗丹和卡米耶·克洛岱尔(Camille Claudel)到弗里达·卡罗(Frida Kahlo)和迭戈·里维拉(Diego Rivera),再到朵拉·玛尔(Dora Maar)和巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)、费德里戈·加西亚·洛尔卡(Federico García Lorca)和萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí),这些著名的艺术家用自己人生中的摩登“亲密关系”以及艺术创作,对“爱侣”这个弹性词汇留下了自己独特的注脚。

奥古斯特·罗丹和卡米耶·克洛岱尔

卡米耶·克洛岱尔与奥古斯特·罗丹,图片来源:Arthive

罗丹恐怕是他同时代雕塑家中最倾向于在其作品中体现“情色”的艺术家,而法国雕塑家卡米耶·克洛岱尔则是罗丹长达10年的爱侣、学生和缪斯。1881年,罗丹接替了弗朗索瓦·布歇(Francois Boucher)的教学工作,而不论是她的美貌还是才华,年轻的克洛岱尔无疑是一众学生中最闪耀的。她向罗丹要了一块白色大理石料为自己的弟弟保罗做胸像,成品后作为报答,她铸了一只青筋暴起的男人的脚送给罗丹,罗丹大为赞赏,邀请她来自己的工作室作助理。

卡米耶与罗丹惺惺相惜:二人都曾被法国美术学院所拒绝,罗丹是因为他的作品并不被偏好新古典主义的考官欣赏,而克洛岱尔被拒绝则是因为她是女人。

克洛岱尔与杰西·利普斯寇姆(Jessie Lipscomb)在克洛岱尔的工作室创作雕塑,1887年,图片来源:TAN

年长克洛岱尔24岁的罗丹成了她的导师,已步入中年的罗丹此时正是巴黎艺术圈的聚焦点。克洛岱尔的艺术直觉告诉她,一个新时代正在这间工作室里孕育,她毫不犹豫投身于和罗丹共同创造它的热忱之中。当克洛岱尔加入时,他正在为即将动工的法国工艺美术馆创作一件前所未有的大型作品——《地狱之门》(La Porte de l’Enfer)。取材于但丁《神曲》中描述的地狱景象,罗丹意图铸造一扇人间地狱的大门。也许是作为回礼的青铜足部雕塑打动了罗丹,克洛岱尔承接了塑造地狱之门中人物手脚这个极具表现力的部分。

共同创作中,罗丹和克洛岱尔相互吸引、坠入爱河。那是二人创作的黄金时期,他们互为对方的灵感源泉,在很多作品上采用了相似的风格和元素,而克洛岱尔的作品在处理和构思上有时还更胜一筹。

克洛岱尔,《克罗索》,1893年,图片来源:FineArt Biblio

在当时的巴黎艺术家中,婚姻被嗤笑为中产阶级的生活标志,罗丹显然并不情愿计划和任何女性结婚。他反复犹豫在克洛岱尔与他的另一位追随者,也是他孩子的母亲萝丝·伯勒之间。克洛岱尔不能接受与萝丝分享罗丹,她被罗丹的犹豫不决逼入疯狂。而罗丹没有在萝丝和克洛岱尔之间作出选择这一举动本身便已经是一个答案。

他们的分手同爱情一样,是一场长达数年的纠葛。至1899年二人彻底绝交之前,克洛岱尔创作出了许多关于命运和亲密关系的杰作,如1803年的《克罗索》(Torso of Clotho)。克洛岱尔则选择了命运三女神之一的克罗索作为主题,描绘了一个在时间流逝里变成了一棵枯树的女人,这也是29岁的克洛岱尔看到的自己。年轻的克洛岱尔的身体状况每况愈下,在法国南部小城蒙法韦作为精神病人被幽禁了30年,直至她在极度的穷困和孤独中死去。

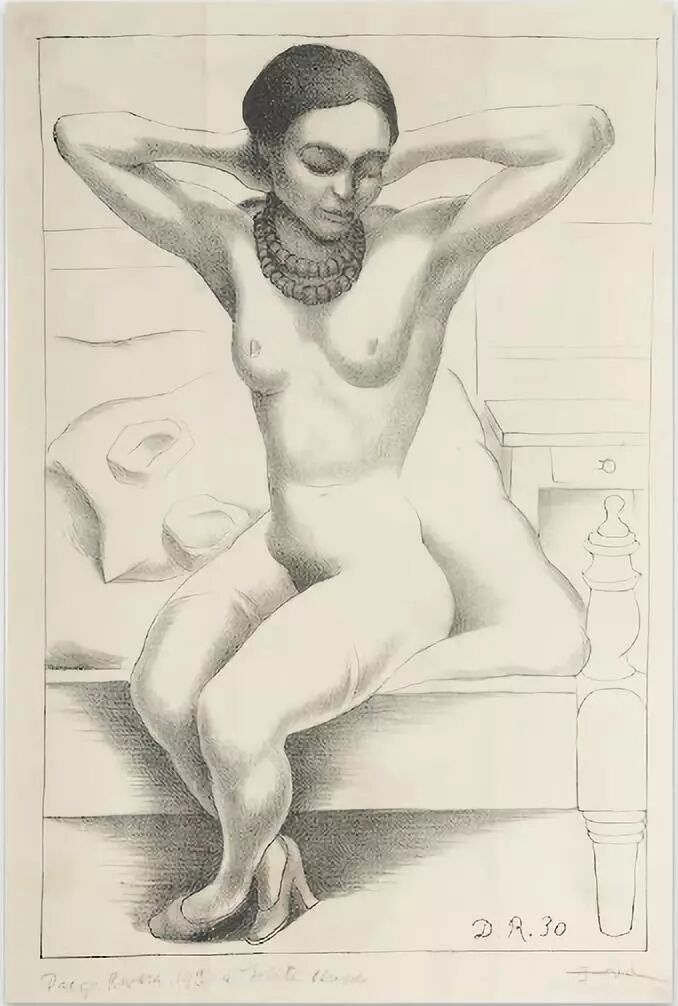

1922年,墨西哥艺术家迭戈·里维拉受委托为墨西哥城中的一所学校创作壁画,而弗里达·卡罗当时正好是这个学校中的学生。当时的弗里达对她的朋友说,她总有一天会生下迭戈·里维拉的孩子。1929年,两人成婚,那时,弗里达22岁,迭戈43岁,弗里达刚刚从一场可怕的车祸中捡回一条命。弗里达·卡罗的父亲称二人的婚姻是大象与和平鸽的结合,迭戈是所有人当中最首先意识到并肯定弗里达艺术才华的人。当然,迭戈·里维拉像很多艺术家一样,以自己的爱侣为题材进行创作。1930年,在他们结婚的第二年,他创作了弗里达的裸体画像。

弗里达·卡罗于1931年创作的她与丈夫迭戈的画像,图片来源:Frida Kahlo

二人共同见证了自己国家的重生、共同经历了长达10年的墨西哥革命,他们同时也都是墨西哥共产组织中非常活跃的成员——“为人民创作艺术”是两人共同的愿景。

1930年,迭戈创作的弗里达的裸体画像,图片来源:Seth Saith

有人说,二人的结合与其说因为爱情,不如说是因为艺术。当迭戈在创作富有政治和社会变革信息的画作时,弗里达则继续发展着自己天马行空的想象力。她的画作不仅仅反映了她自己的生活,同时充满了历史性和当代精神;她的作品能够让我们看出当时对墨西哥产生影响的许多重要文化运动,比如超现实主义和魔幻现实主义。当然,弗里达·卡罗和迭戈·里维拉的关系并不稳定,二人相互爱恋又相互背叛。弗里达曾说:“我忍受着人生中两次严重的事故,一次是路上的电车将我撞倒……另一次是迭戈。”在与迭戈反复的情感纠葛中,弗里达遭受了心灵的重创,并在1954年自己47岁时早逝。

每每提及朵拉·玛尔(Dora Maar),首先跳进人们脑海的便是“毕加索笔下哭泣的女人”的形象。事实上,在毕加索的众多缪斯中,很少有像摄影师朵拉这样对其作品及人格产生如此重要影响的人。在一起超过10年的时间里,她不仅仅是毕加索笔下《哭泣的女人》(Weeping Woman)系列的灵感源泉,也是他创作最积极时期的生活里坚实的支柱。

巴勃罗·毕加索,《朵拉·玛尔的忧伤肖像》(Portrait de Dora Maar pensive),31 x 40.2 cm,1937年,图片来源:The Red List

朵拉1907年11月22日出生在巴黎,是克罗地亚建筑师约瑟夫·马科维奇(Joseph Marković)的女儿。1935年末,朵拉被任用为电影《Le Crime de Monsieur Lange》的摄影师。在电影拍摄的布景现场,她第一次遇见了已经54岁的毕加索。那时的他已经与第一任妻子离异,并刚拥有了与情妇玛丽-特蕾思(Marie-Thérèse Walter)的女儿。

直到1936年初,朵拉再次与毕加索在双叟咖啡馆(Café des Deux Magots)相遇。在这次与朵拉的相遇之后,毕加索飞速离开巴黎,与朵拉在穆然相会。1937年初回到巴黎后,毕加索在朵拉的建议下搬了工作室。那时的朵拉也搬了家,就在毕加索新址过去的拐角处。但即便如此,她仍然不能擅自进入毕加索的画室,也从没有与毕加索共同生活过。

巴勃罗·毕加索,《格尔尼卡》(Guernica),布面油画,349 × 776 cm,1937年,现藏于圣索菲亚王后国家艺术中心博物馆(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía),图片来源:Wikipedia

在整个西班牙内战时期,朵拉代替了毕加索原有的摄像助理,成为他摄像来源的见证与合作者。在画作《格尔尼卡》(Guernica)中,她甚至帮忙绘制了几道竖直的笔触。在灵感缪斯的启迪下,只花了短短一个月的时间,毕加索完成了长达8米的壁画。在《格尔尼卡》中,毕加索提到了朵拉的痕迹:那个握着台灯的女人。但讽刺的是,毕加索同样提及在画中与之相对的带灯笼的女人是玛丽-特蕾思的化身。

朵拉创作于1937年的作品《米诺陶毕加索》,图片来源:Centre Pompidou

鲜少有人知道的是,毕加索也出现在了朵拉一系列的艺术创作中。在她创作于1937年的作品《米诺陶毕加索》(Picasso as a Minotaur)中,穿着泳裤的毕加索闭眼手托着牛头骨,由此,毕加索知名的大男子主义和他本人变成了朵拉创作中的主题——他同时也成为了朵拉的缪斯。

费德里戈·加西亚·洛尔卡和萨尔瓦多·达利

亲密关系:1923-1928

萨尔瓦多·达利与费德里科·加西亚·洛尔卡,图片来源:El Pais

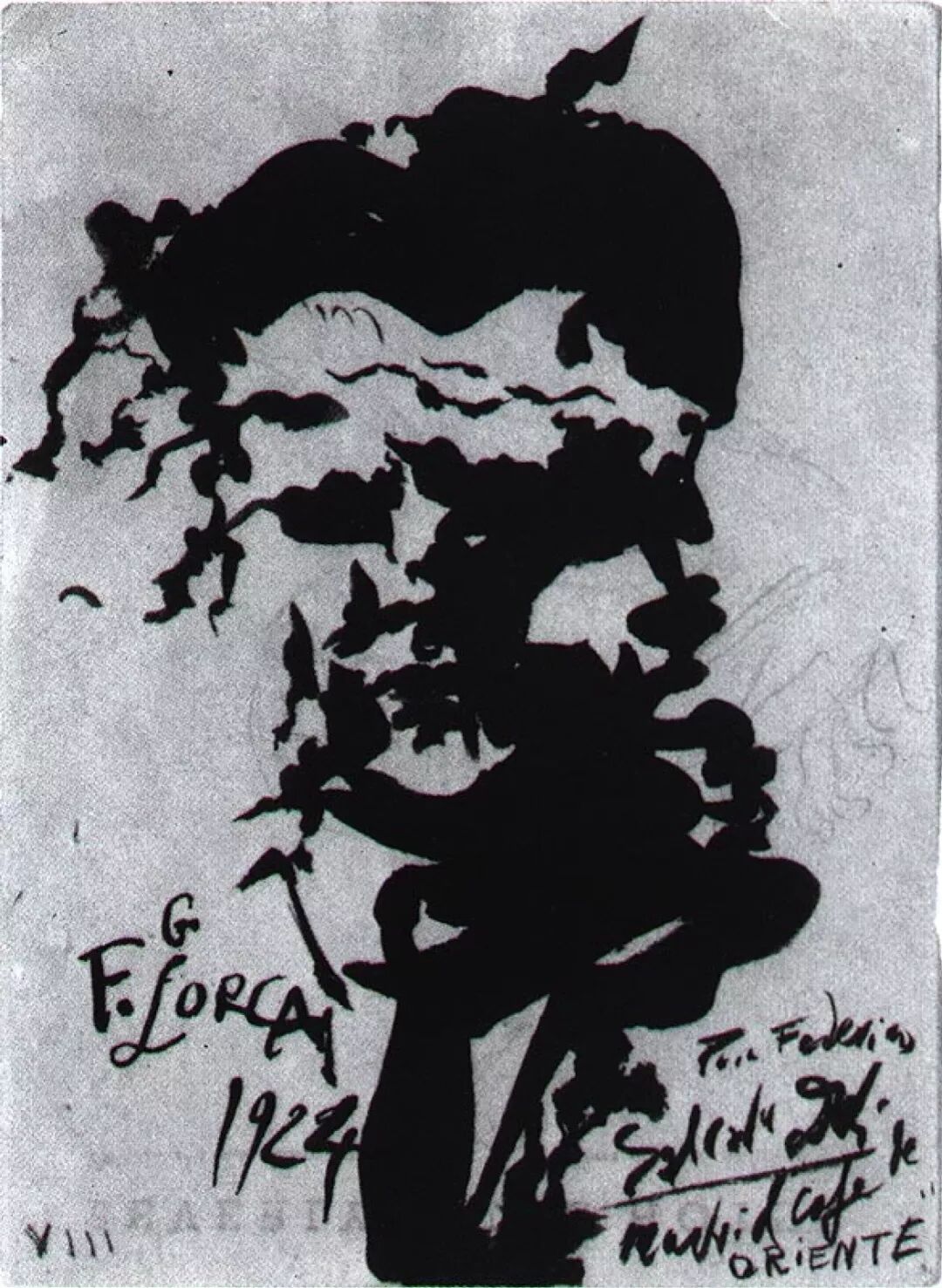

费德里科·加西亚·洛尔卡(Federico Garcia Lorca,1898-1936)是20世纪最伟大的西班牙诗人、“27年一代”的代表人物。他与萨尔瓦多·达利于1922年在西班牙马德里相遇,彼时洛尔卡已经在诗歌创作方面颇有建树,达利则逐渐在艺术圈崭露头脚,接连参加了好几场群展。

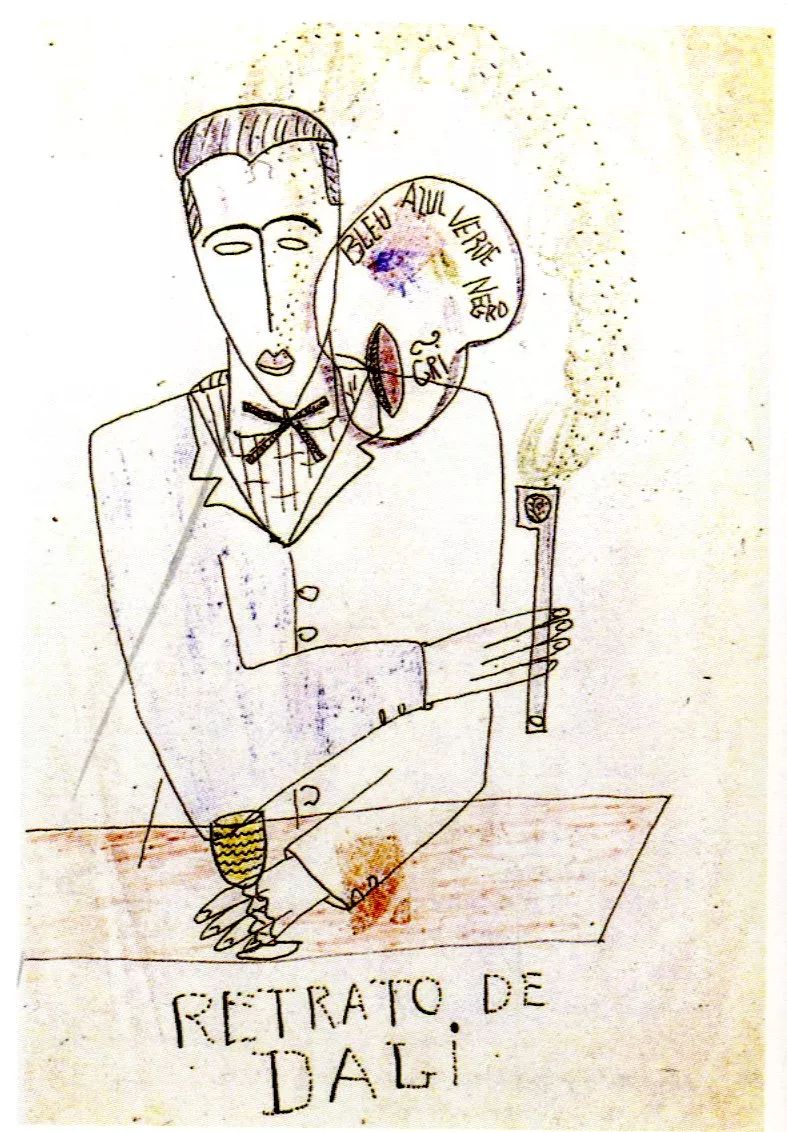

很快二人便变得密不可分。没有人知道二人之间的性关系发展到了什么程度,但达利后来承认,他们在1923年至1928年之间的关系“极好”。费德里戈·加西亚·洛尔卡和萨尔瓦多·达利同时都为文字与图像而着迷,洛尔卡将达利的诗性引发了出来,相对应的,达利激发了洛尔卡的绘画热情。

1925年,洛尔卡画笔下的达利,图片来源:Barbarous Nights

批评家们有时会提及达利作品中的“洛尔卡时期”和加西亚·洛尔卡作品中的“达利时期”。像任何一个抒情诗人一样,洛尔卡钟爱时间中的意外,而他的诗学思想则一贯根植于传统。遇见达利之前的好几年间,他一直相信诗既是一种匿名的、口述的现象。达利让洛尔卡第一次邂逅了西班牙的现代性。

达利画笔下的洛尔卡,图片来源:Arthive

“安达卢西亚之子”费德里戈·加西亚·洛尔卡把他的诗同西班牙民间歌谣创造性地结合起来,创造出了一种全新的诗体:节奏优美哀婉,形式多样,词句形象,想象丰富,民间色彩浓郁,易于吟唱,同时又显示出超凡的诗艺。绝大多数他对达利的通信现已不复存在,但他们相互之间赠予的礼物和插画还留存了下来。

1928年,达利创作了一幅私人画作《献给费德里科·加西亚·洛尔卡的自画像》。这幅用黑色墨水笔画在一张发票背面的画像,透露出存在于达利和洛尔卡之间亲密的关系。此后,也许是艺术审美终究不同,二人分道扬镳。(撰文/TANC)

“Modern Couples: Art, Intimacy and the Avant-garde”