会话绘画|由《再见之门》“再见” 琼·米切尔

Mar 09, 2023

TANC

琼·米切尔,《再见之门》,1980年,布面油画,280 x 720 厘米 ©蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

琼·米切尔,《再见之门》,1980年,布面油画,280 x 720 厘米 ©蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

与琼·米切尔《再见之门》同在展览现场的雪莉·贾菲(左)及海伦·弗兰肯塔勒的创作

与琼·米切尔《再见之门》同在展览现场的雪莉·贾菲(左)及海伦·弗兰肯塔勒的创作

2022年,在西岸美术馆与法国蓬皮杜中心推出的群展“她们与抽象”中,琼·米切尔(Joan Mitchell ,1925-1992)创作于1980年的《再见之门》(The Goodbye Door)堪称我心目中值得大书特书之作。这件至今回想仍令人感到荡气回肠的作品在该馆第一展厅的“抽象表现主义、行动绘画”篇章中,占据了一整面墙,同展厅内的另外两位美籍艺术家雪莉·贾菲(Shirley Jaffe)早期行动绘画中的《无题》与海伦·弗兰肯塔勒(Helen Frankenthaler) 的《春天河岸》(Spring Bank)与之共同呈现了上世纪中期之后不同时期女性创作者在抽象表现主义绘画领域的高光时刻,三者之间的对话仿佛令那个时代被静音的片段,得以重见天日。

琼·米切尔, 《Sans neige》, 1969,卡内基艺术博物馆

琼·米切尔, 《Sans neige》, 1969,卡内基艺术博物馆

琼·米切尔,《玫瑰人生》, 1979

琼·米切尔,《玫瑰人生》, 1979

琼·米切尔, 《再见汤姆》, 1978

琼·米切尔, 《再见汤姆》, 1978

自1969年的第一幅三联画 《Sans Neige》之后,米切尔在1980年前后的创作趋于更庞大的鸿篇巨制。例如以著名法国歌唱家伊迪丝·琵雅芙(Edith Pilaf)的 《玫瑰人生》(La Vie En Rose,1979)命名的同名作品和 《再见汤姆》(Salut Tom,1979)两件代表作,与艺术家生活中越发频繁发生的离别,病痛,死亡息息相关。前者以戏谑甚至讽刺的标题为她与加拿大籍画家让-保罗·里奥佩尔(Jean-Paul Riopelle)在法国长达二十四年的情感纠葛画上了句号;而后者则是因好友、批评家托马斯·赫斯(Thomas B. Hess)的离世而抒发的感慨与致敬。

Cover of exhibition catalogue for Joan Mitchell: New Paintings at Xavier Fourcade, Inc., New York, 1976

Cover of exhibition catalogue for Joan Mitchell: New Paintings at Xavier Fourcade, Inc., New York, 1976

《再见之门》这幅四联巨作也被公认为完成于其艺术生涯的鼎盛时期,当时正逢米切尔于1980年于纽约泽维尔-富尔戈德画廊(Xavier Fourcade Gallery)举办个展之后,是她再度离开家人和朋友,返回法国的时刻。为此她曾经写道:“我惧怕死亡,被抛弃也算其中一种。我的意思是:有些人会离开,其他人也是。我从来不会说再见。有的时候人们来吃个晚饭,之后散场,我对此很紧张,因为离开的是最糟糕的部分。”

维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)曾说:“颜色向我们呈现了一个谜,一个刺激我们的谜——而不是扰乱我们的谜。” 这一表述与米切尔1964年的系列作品格外契合,《我的黑色绘画》(My Black Paintings)(1964)系列中并未直接使用黑色颜料,但它们中的任何一件都反映了这些作品的暗淡和情绪,更反映出色彩的呈现与艺术家面对的现实密不可分。再看《再见之门》,则以大开大合之势在白色背景上恣意挥洒、跃动着绿色、蓝色,恰应和了艺术家那句著名的“我随身携带着我的风景”。

1956年,琼·米切尔在她巴黎的工作室中。Photo: Loomis Dean / The LIFE Picture Collection / Shutterstock

1956年,琼·米切尔在她巴黎的工作室中。Photo: Loomis Dean / The LIFE Picture Collection / Shutterstock

在1955年前后, 米切尔开始有意在艺术创作中调动她的同步感应(Synesthesia,也有翻译为通感,应注意不与钱钟书所论述的文学层面的通感混淆),艺术家调取视觉记忆中对风景的感受、意识的流动,与绘画本身变得一致起来。她从里尔克和普鲁斯特等作家,以及梵高和康定斯基等艺术家那里得到了验证其他感官世界的方式。但需要补充的是,米切尔在创作中应用通感是将其视为被掌握的一种工具,必须熟练使用才能将其发挥到创作中。有趣的是,米切尔更习惯在夜晚画画,她既不需要直面自然为她提供的光线,更不试图去真实地再现自然中的景色。她曾对着韦特伊(Vétheuil)房子前面的塞纳河说:“自然太美,我不可能去拷贝它。”

琼·米切尔在韦特伊的房子,1967年

琼·米切尔在韦特伊的房子,1967年

回到《再见之门》中,绚丽的绿色和蓝色颜料以多重节奏铺展在每张画布上,让人将其想象为一部交响乐的多个乐章,以节奏上的快慢缓急引领观众沉浸其中。而四联画中的每一张画又会让人将其与诗篇的段落之间,字里行间的关系相媲美。米切尔这样描述自己的创作:“我的绘画既不是隐喻也不是故事,它更像一首诗。”她在这一阶段的大型创作,是逐幅绘制完毕后再决定它们的排列顺序。这种工作方式与同时代纽约学派诗人们所关心的两个核心问题如出一辙——即“放在一起看起来如何” 和“该留还是该弃?” 因而,在米切尔的多联画上看不到横扫多幅画布的笔触,每个单幅作品都是完整自洽的创作,而将多联一同呈现出了汉斯·霍夫曼(Hans Hofmann,1880-1966年)所定义的结构、空间、颜色的“推与拉”。

琼·米切尔早期较为成熟的作品《无题》,约1950年

琼·米切尔早期较为成熟的作品《无题》,约1950年

从诗歌生成的抽象空间得到的启发所打开绘画结构中的变法,离不开距离米切尔九街工作室不远的雪松酒吧(Cedar Tavern)和俱乐部(The Club)中所发生的故事,就是在那里,她结识了之后被称为纽约学派的画家和诗人们。这些上个世纪50年代纽约文化圈的聚集地云集了当时在诸多文化领域前沿实验的创作者们,包括了“第一代” 抽象表现主义画家,如德库宁(Willem De Kooning)、弗朗茨·克莱因(Franz Kline)、菲利浦·加斯顿(Philip Guston),以及诗人詹姆斯·舒伊勒(James Schuyler)和弗兰克·奥哈拉(Frank O’Hara)等。而弗兰克·奥哈拉等人的诗句也常常出现在米切尔的作品名称中。米切尔与诗歌领域创作者们的共识离不开她母亲对其自幼的影响,更因诗歌和行动绘画作为两种殊途同归的抽象创作所升华的维度中找到了共识。

身为土生土长的芝加哥人的米切尔,继20世纪50年代活跃于纽约的诗人与艺术家圈子后,她的职业生涯大部分是在法国度过的。若远观《再见之门》,透露艺术家大幅度身体动作,松散甚至具有透气感的笔触便渐渐有了清晰的意象,仿佛从院落向外看去的风景,无疑呼应了艺术家在吉维尼(Giverny)逗留时深受启发的花园。

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

“她的阳台俯瞰着莫奈从1878年到1881年居住的房子,以及他画过的一幅风景画。韦特伊靠近莫奈最后的住所吉维尼,他在那里创作了大型作品,包括著名的睡莲系列,这对包括米切尔在内的抽象表现主义者来说是一种鼓舞。她自己的一些晚期作品无疑可以追溯到莫奈晚年在吉维尼创作的画作。”在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”上,二位巨匠作品之间的对话透露出两者创作的渊源。

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

莫奈的色彩对米切尔的影响,体现于诸如对百合花上闪闪发光之处的捕捉等。但米切尔作品中反映的不仅仅是莫奈在吉维尼花园中诞生的茂盛的自然景观。厚厚的叶子变成了油画颜料的物质性,颜料和植物逐渐融合在一起,视角、空间和感知的概念由此受到挑战。”我用油画在画布上作画,没有画架,我不去提炼什么,我试图消除陈词滥调和不相干的材料。我试图让它变得精确”。米切尔的表述体现出诗歌与自然仍是其绘画中两个不可或缺的核心。

克劳德·莫奈《睡莲》1914-17年

琼·米切尔《河》1989年

美国战后抽象表现主义画家中,有不少受到了法国后印象派画家的启发。无独有偶, 米切尔在不同的创作时期,也对例如毕加索、伯纳德、梵高等现代主义大师们的作品进行了挪用。后人常常将她与莫奈相提并论,但她对于这位素未谋面的后印象派大师却是爱恨兼备,甚至公开称之为莫内特(Monette,法文中莫奈的阴性变体),指责他是一个平庸的色彩学家,也指责他的风景画没有适当地将平面向前倾斜。米切尔可能觉得,如果她被看作受到莫奈的影响,人们就会认为这个想要强硬的纽约画派画家已经屈服于印象派那“生活是美好、抽象”的诱惑。莫奈直面风景,试图捕捉这些变化的大气效果,而米切尔则在她的工作室中,唤起对过去所经历的特定地方的感受的回忆,二者确实从事着根本不同的工作。然而,人们不难在两位已故画坛巨匠的作品中找到许多视觉上的参照点。两人当然是在回应吉维尼那同样的风景,但也都经常在抽象的边缘工作,以不可思议的方式使用光线,而事实是米切尔又从包括莫奈在内的所有人那里将绘画推向了新的方向和维度。

1937年,琼·米切尔在马背上

1937年,琼·米切尔在马背上

1940年,琼·米切尔与Bobby Specht,他们曾获得中西部青少年双人冠军

1940年,琼·米切尔与Bobby Specht,他们曾获得中西部青少年双人冠军

米切尔自幼被父亲严格要求,成绩卓越,也在高中时代作为花样滑冰运动员拿过体育奖杯。父亲却告诫她,“因为你是个女孩,你将永远是二流的。” 即便如此,米切尔仍义无反顾地在美国传统观念禁锢的战后时代——一个女性不能像男性那样作画的时代——选择了绘画。

1949年底,她首次把作品拿给纽约的画商,对方惊叹“天啊,琼,如果你是法国人,一位男性艺术家,并且已故于人世该多好!” 她第一次被外部敲醒,意识到在那个“男性魅力光芒四射”的时代,想在任何领域占有一席之地都充满了阻力,与其他女性同行为伍更显得毫无意义。米切尔决定成为那个男性主导的圈子中的一员,并和他们中最优秀画家的一起画画,这些行为不难看作一种减少竞争威胁的自我保护。

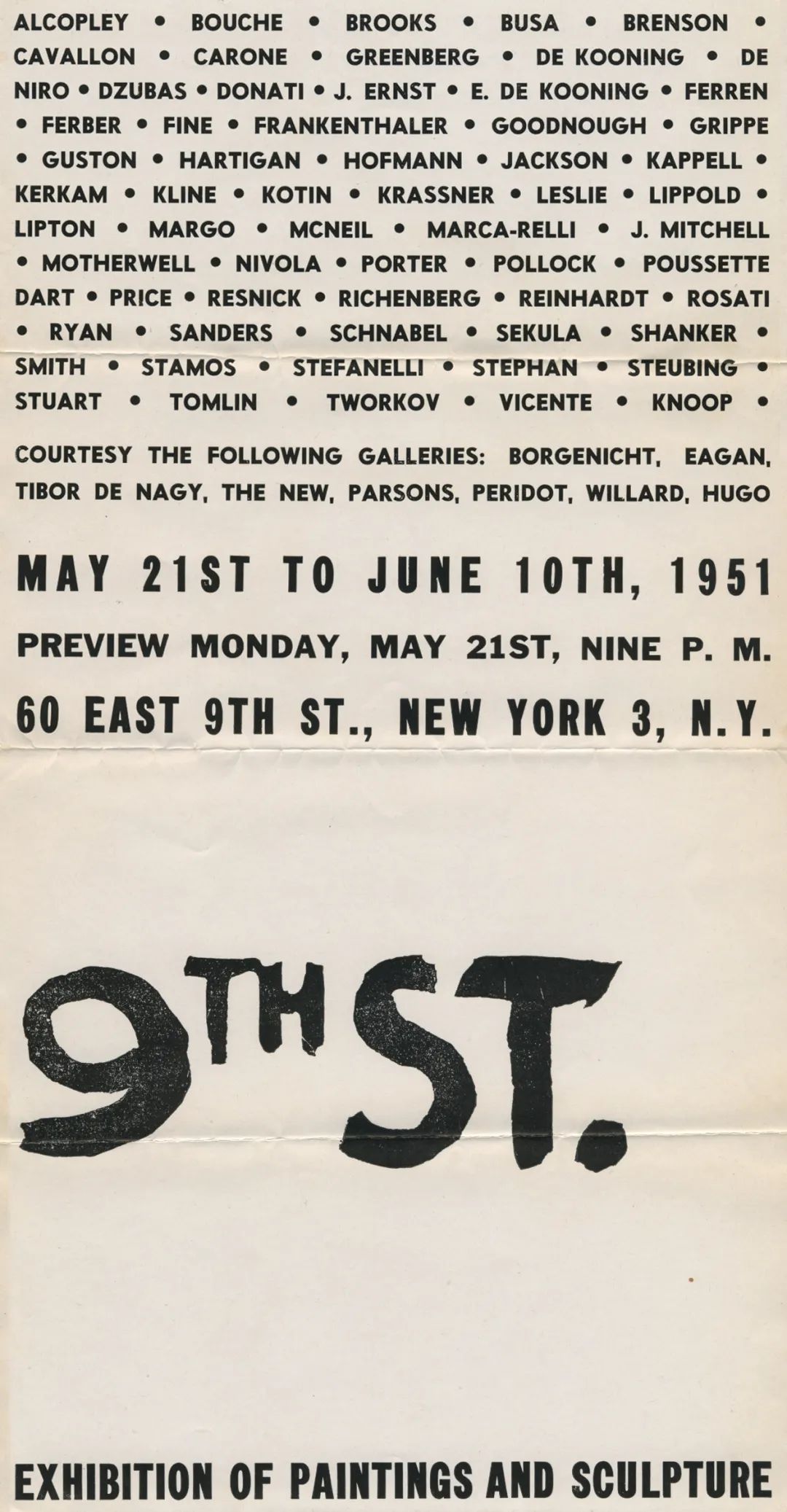

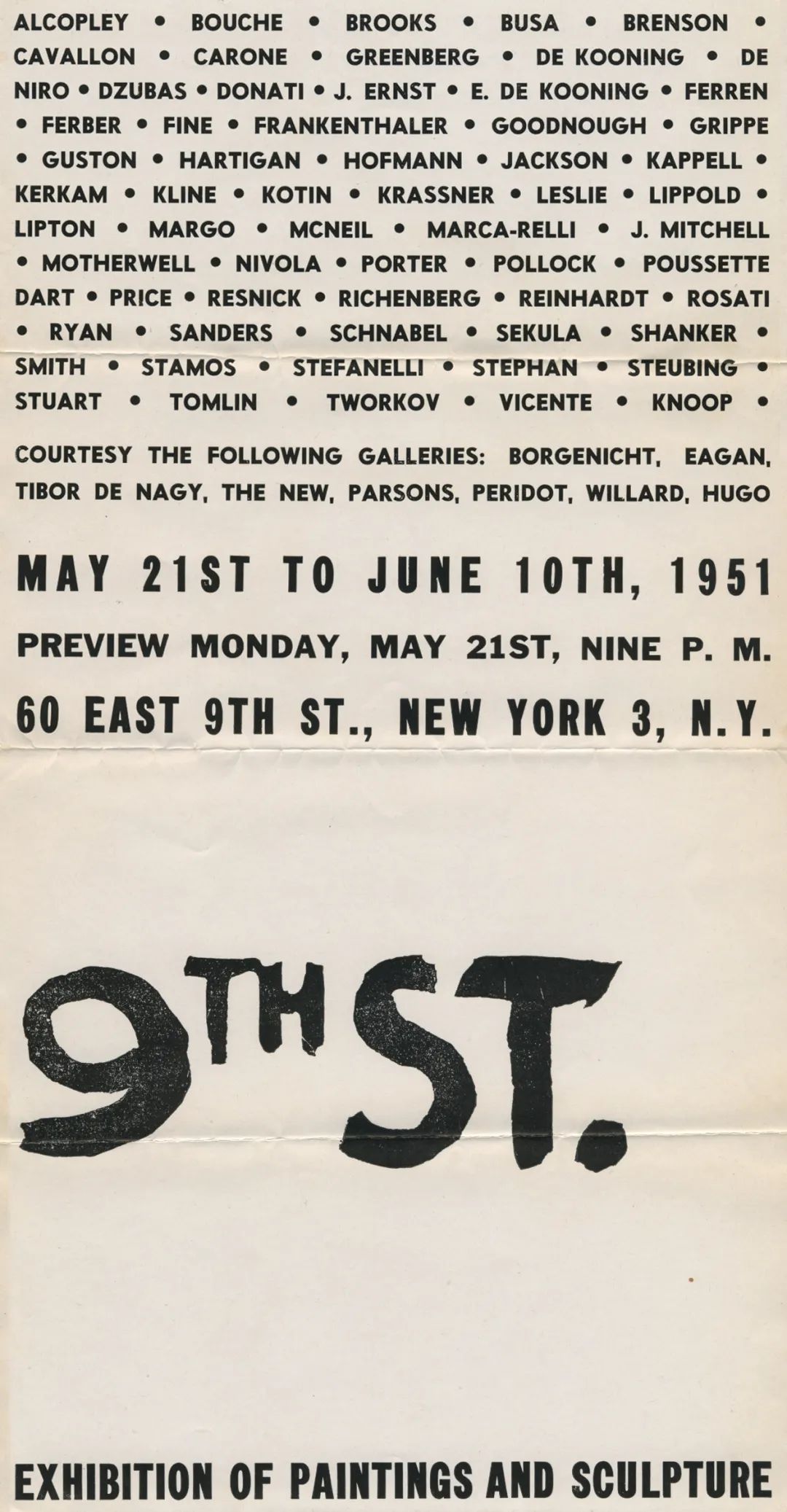

1951年,“第九街展”海报

1951年,“第九街展”海报

约1951年,琼·米切尔在自己的一张画前

约1951年,琼·米切尔在自己的一张画前

曾经,初来纽约乍到的她很快与纽约学派和之后被称之为第一代抽象表现主义画家成为了朋友,并得到了他们的支持,也让她很快在纽约艺术圈里亮相。1951年, 她被利奥·卡斯蒂里(Leo Castelli)选入其与艺术家俱乐部联合举办的重要展览“第九街展”(Ninth Street Show),成为了61位参展艺术家中仅有的三位女艺术家之一 (另外两位分别是波洛克和德库宁的妻子,Lee Krasner和Elaine de Kooning)。米切尔“与狼共舞”的态度在第二次女性主义运动发起之前并不为奇。她也曾经风趣地嘲笑道:“一个男人用些粉色(在画布上)会被看做 ‘感性’, 而女人则被称之为‘女性’, 这词是句脏话”。

1972年,米切尔拒绝了纽约惠特尼博物馆的玛西亚·塔克(Marcia Tucker)的一封邀请函,后者为其提供两年后在惠特尼举办个展的机会。原因之一是她反对塔克将自己的展览与画家李·克拉斯纳(Lee Krasner)的展览配对的计划。米切尔觉得两者作品有冲突,更重要的是:”她嗅到了女性艺术家的圈层化,而且塔克在利用她。” 她推测着塔克要建立作为女权主义策展人的声誉。

1974年,琼·米切尔在惠特尼博物馆的个展开幕现场

1974年,琼·米切尔在惠特尼博物馆的个展开幕现场

米切尔最初的决定遭到了当时的画商,玛莎·杰克逊画廊的大卫·安德森的反对,尤其是当时正值事业低迷期的米切尔在60年代便被贴上了第二代抽象表现主义的标签,当时流行艺术的出现也开始取代了抽象表现主义的潮流。此外,自1967年起,米切尔在接下来的13年里一直生活在韦特伊,鲜少有举办个展的机会。即便如此,她坚决不愿意跻身女性艺术家行列被纽约的“权威”重新发现。最终她的妥协行为也仍是充满自己的态度,“我不能承诺什么,……我不想在惠特尼美术馆的半层楼上献丑。我当然会继续作画,并尽我所能。我们需要惠特尼美术馆吗?让我来试试看吧。”

1983年,琼·米切尔与与乔伊斯·佩扎托在韦特伊的工作室

1983年,艺术家伊丽莎白·克利在琼·米切尔在韦特伊的家中

1983年,艺术家伊丽莎白·克利在琼·米切尔在韦特伊的家中

1972年,即便纽约女性运动已经开始风生水起,米切尔在自己的职业生涯中仍一再拒绝女性艺术家这一标签带来的限制。但在实际生活中,不少年轻女性艺术家获得了她的支持、鼓励, 甚至是难以想象的帮助。米切尔邀请她们到访韦特伊的家,为她们举办展览,并购买她们的作品。在70年代和80年代多次访问纽约期间,她频繁造访纽约画室学院艺术家的工作室,更与乔伊斯·佩扎托(Joyce Pensato)结识,邀请其到自己韦特伊家中常驻过半年之久。二者富有力度地将颜料涂抹在画布上的能量让她们一拍即合,米切尔还会问她:”你想成为什么样的画家?你想成为那些缺乏颜色和光线的德国表现主义画家吗?还是,你想成为法国人——有光,有颜色,有空气?”佩扎托当时会用 “法国”作答,但不久后便意识到自己是个不怎么使用颜色的表现主义画家。在后来回忆这段法国时光的过程中,佩扎托认清了自己的短板,更好地释放了自我。

1983年琼·米切尔在韦特伊的工作室

1983年琼·米切尔在韦特伊的工作室

琼·米切尔,《人物与城市》(Figure and the City ,1950)

琼·米切尔,《人物与城市》(Figure and the City ,1950)

战后在以纽约为中心, 围绕着的抽象表现主义绘画,以视觉文化重新定义国家身份,并被男性主导的圈子中,米切尔的创作与“主流”的艺术理论格格不入, 她甚至无法努力确保在任何阵营中赢得一席之地…… 克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的(形式主义)理论似乎排除了她所寻求的绘画、自然和意识的一致性的可能性;而她因远视眼而退后一步、作画、退后一步、作画的方式也未能给予她加入哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)的用手势武装起来的大男子主义战士的行列的资格”,她对自己艺术道路的不懈追求,在40年代末发现了抽象画之后就再也没有回头。早在第一次来到纽约时创作的那张《人物与城市》(Figure and the City ,1950)的自画像之后,和1950年在惠特尼年展上初次被德库宁的《阁楼》(Attic,1949)所震撼之后,她对于抽象绘画的执着成为了释放外在感应与内在能量的唯一出口。即使她本人于1992年离世,其作品仍持续影响着后辈创作者们。

玛丽·加布里尔《九街女人》

玛丽·加布里尔《九街女人》

随着近年重新发掘那些被忽略的女性艺术家创作的增多, 国际上重大艺术机构对女性艺术家生平创作进行着愈加完整地呈现、回顾、研究,更不乏诸如《九街女人》(Ninth Street Women)等研究类书籍的出版,如海伦·莫斯沃斯(Helen Molesworth)的历史事件翻案博客《艺术家之死》(Death of an Artist)所体现出的颠覆性声音的出现。更多女性艺术家、创作者、从业者开始质疑单一的评论标准,质疑系统内部予以男性主导权利和利益的保护。这种风潮也标志着艺术史书写的框架地壳正挪移般地震动,为这些参与过世代视觉生产变迁的重要女性成员们赋予应有的位置。

注释:

[1] Elisabeth Kley, “Three Women: On learning from Joan Mitchell and Joyce Pensato”,

https://www.hauserwirth.com/ursula/36104-three-women-joan-mitchell-joyce-pensato-elisabeth-kley/

[2] Mary Gabriel, Ninth Street Women: Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan and Helen Frankenthaler and the movement that changed modern art. Little, Brown and Company, New York, 2018.

[3] Patricia Albers, Joan Mitchell: A Lady Painter, Alfred A. Knopf, New York, 2011.

[4] Maggie Nelson, Women, the New York School and Other True Abstractions. University of Iowa Press, 2007.

*若无特殊标注,

本文图片由西岸美术馆、琼·米切尔基金会等提供

独立策展人,艺术写作者,资深艺术类翻译。毕业于麦吉尔大学美术史专业,她曾任职于亚洲艺术文献库中国大陆研究员和艺术论坛中文网编辑。她近期的展览研究与写作方向关注媒介更替时代下的艺术创作、呈现与观看机制。她亦长期为诸多国内和国际知名艺术刊物供稿,其中包括ARTFORUM, Artnet, 艺术新闻/中文版,Art-Ba-Ba, Flash Art, 艺术界, Art Review Asia, Yishu等。

维库亚的创作着眼于近期历史与物理空间的交织点上,并将后者视觉化并对其质疑

琼·米切尔,《再见之门》,1980年,布面油画,280 x 720 厘米 ©蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

琼·米切尔,《再见之门》,1980年,布面油画,280 x 720 厘米 ©蓬皮杜中心,巴黎,法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心 与琼·米切尔《再见之门》同在展览现场的雪莉·贾菲(左)及海伦·弗兰肯塔勒的创作

与琼·米切尔《再见之门》同在展览现场的雪莉·贾菲(左)及海伦·弗兰肯塔勒的创作 琼·米切尔, 《Sans neige》, 1969,卡内基艺术博物馆

琼·米切尔, 《Sans neige》, 1969,卡内基艺术博物馆 琼·米切尔,《玫瑰人生》, 1979

琼·米切尔,《玫瑰人生》, 1979 琼·米切尔, 《再见汤姆》, 1978

琼·米切尔, 《再见汤姆》, 1978 Cover of exhibition catalogue for Joan Mitchell: New Paintings at Xavier Fourcade, Inc., New York, 1976

Cover of exhibition catalogue for Joan Mitchell: New Paintings at Xavier Fourcade, Inc., New York, 1976 1956年,琼·米切尔在她巴黎的工作室中。Photo: Loomis Dean / The LIFE Picture Collection / Shutterstock

1956年,琼·米切尔在她巴黎的工作室中。Photo: Loomis Dean / The LIFE Picture Collection / Shutterstock 琼·米切尔在韦特伊的房子,1967年

琼·米切尔在韦特伊的房子,1967年 琼·米切尔早期较为成熟的作品《无题》,约1950年

琼·米切尔早期较为成熟的作品《无题》,约1950年 在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场

在巴黎路易威登基金会展出的“莫奈与米切尔双人展”现场 1937年,琼·米切尔在马背上

1937年,琼·米切尔在马背上 1940年,琼·米切尔与Bobby Specht,他们曾获得中西部青少年双人冠军

1940年,琼·米切尔与Bobby Specht,他们曾获得中西部青少年双人冠军 1951年,“第九街展”海报

1951年,“第九街展”海报 约1951年,琼·米切尔在自己的一张画前

约1951年,琼·米切尔在自己的一张画前 1974年,琼·米切尔在惠特尼博物馆的个展开幕现场

1974年,琼·米切尔在惠特尼博物馆的个展开幕现场 1983年,艺术家伊丽莎白·克利在琼·米切尔在韦特伊的家中

1983年,艺术家伊丽莎白·克利在琼·米切尔在韦特伊的家中 1983年琼·米切尔在韦特伊的工作室

1983年琼·米切尔在韦特伊的工作室 琼·米切尔,《人物与城市》(Figure and the City ,1950)

琼·米切尔,《人物与城市》(Figure and the City ,1950) 玛丽·加布里尔《九街女人》

玛丽·加布里尔《九街女人》